文/肖大笑

离高考还有三十天

在黑板的左边,有大的红体字,提醒着我们还有多长时间获得自由。

今天突然在看某档节目发现主持人是中传的老师的时候,眼睛离开屏幕。想了很久。当年的我,究竟是为什么没有考上中传呢?

我已经很久没有出现这种情况了,像被人在身后一棒子击中,然后什么也想不起来,不知道自己为什么会在这里,为什么会瘫倒在地。

自从上了大学后,我每天想着各种各样的推送,上着传媒类的选修课,想着多看点书籍和电影,但是我真的没有说我在朝着一定的方向走,对于那个曾经虚无的梦想,我好像很久很久都没有想起过了。

高考前发下来一张红色的志向表,我把它贴在桌子右上角,名字那栏写着肖一笑,座右铭那栏写着:我起身走了,于是我会有安宁。梦想大学飘忽忽写着:中国传媒大学。

每天上学下学,我都会看见那几排字,它在透明的黄色胶带下日复一日,夜复一夜地陪伴着我。

北方,北京,中国传媒大学,对于现在我来说,是很遥远的事情。

高复的某个晚上,我看着床铺上贴着的谢一夫的大头照,给他打电话。我说:“谢一夫,其实我有时候想想我并不是一定要考上中传,我只是不知道除了这个大学,我的幻想里还会出现什么。

那个时候的谢一夫在中传告诫着我,读大学是一件更加痛苦的事情。

后来我才理解他为什么这样说。

第一次高考失利,没有特别害怕,只是在决定要抛弃一些什么的时候,大声地哭了一个晚上,我知道,那只是自尊心被伤害后的后遗症,我在日记本里写:“我感觉身边的人都乘着火车轰隆轰隆地走远了,但是我还是在原地。” 害怕他们会忘记我,会在某些时候突然想不起我们很快乐的曾经。很奇怪的,我没有害怕自己单打独斗会遭遇些什么。

进了复读学校,发现小小的学校里有各种各样的人,他们来自天南地北,操着不同的口音,在这个学校有着不同的“履历”。

大概是离高考不久,我们班的后头凭空多了一张书桌,一开始以为是新同学,后来班主任喊了几个男同学把书桌搬了出去,班里有几个人在笑,我不知道他们在笑什么,后来才知道是一个复读了七年还是八年的学生试图强行“入驻”我们班,他常年吃着白面馒头,赶食堂的时候拿着一瓶辣酱,穿着黑色的棉鞋,从面相来看,我以为他将近30岁。

那天,他堆满书本的课桌在走廊上呆了很久,班主任要把它再搬远一点,但是隔壁的班级也不愿意。

每当我从它身边走过的时候,心里会有一种深深的惧怕,不是对具象的害怕,是对这张课桌本身承载的希望害怕,其实我并不赞同复读七八年,好像拉着虚妄的救命稻草,对社会充满排斥,每当想他的父母会有多么辛苦与无奈,会有冲动丢掉那张课桌。

但是我还是,会有那么一丝丝的尊敬。

有人会多读一年,有人是两年;有人在军校受伤又回来重新高考;有人上大学到一半发现偏离了最初的梦想于是在高考前三个月退学备考;有人放弃了985;有人不要保送;有人平时成绩很好,但是高考总是失利。

所有的人们,都聚在一起。

我耗不起,就算没有考上中传,也不要继续下去了。

“就算”两个字一出来,什么都是将就。

有今年临近高考的学妹问我,是不是所有人在经历高考的时候都会孤独,惧怕,觉得所有事情都不如意,被逼得无路可走。

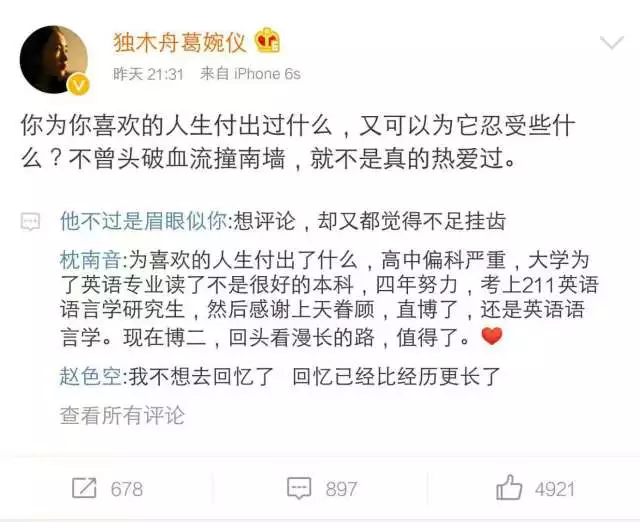

不是啊,有一大片幸运的人在面临高考的时候,只要轻轻一跳就可以跳进自己想要的篮子,甚至不需要费一丝一毫的力气。我们啊,并不幸运,费进了所有的力气都不一定会够着篮子的边界,会流很多的眼泪,会有很多的汗水,是啊,这个世界本来就不公平,所以我们为什么要往上拼了命的跳呢?

为了今后偶尔想起,自己的渴望与梦想不会变成一件很遥远的事情。

这个世界上有很多人比我们更倒霉,比我们跳板更低。抬头往上看有很多人,低头往下看,也会有很多的人。我想其实,我们并没有自己想象中的脆弱,只是放大了自己的感受,而忽略了更糟的人的感受。

小时候我调皮,玩游戏的时候擦破了膝盖,害怕告诉爸爸妈妈,眼睁睁看着伤口灌脓,流出黄色的脓水,后来瞒不住了妈妈带我去消毒,药水倒在伤口,咕噜咕噜冒出白泡沫的那一刻,我咬着牙要哭出来。也许是怕丢脸,我想了一下,过一段时间破烂的伤口又会复原,疼痛也不会再有,于是忍回去了眼泪。

后来,我好像都能跳出去看难堪的自己,变成一具透明的身体,站在我的身旁,看着我,好笑又心痛。

透明的那个我知道,以后都会好起来。

愿走出人生鼎沸

依旧有人陪你

吃火锅